認知症や老老介護でお悩みの方はいつでもご相談ください。

2.介護認定(新規認定)の申請とは?

介護認定(新規認定)の申請とは?

介護保険制度での、各種サービスを利用するためには、寝たきりや認知症などサービスを 受けられる状態かどうかの認定(要介護・要支援認定)を受けることが必要です。

サービスの利用が必要な方は、居住地の各市区町村窓口に 「要介護・要支援認定申請書」を提出してください。

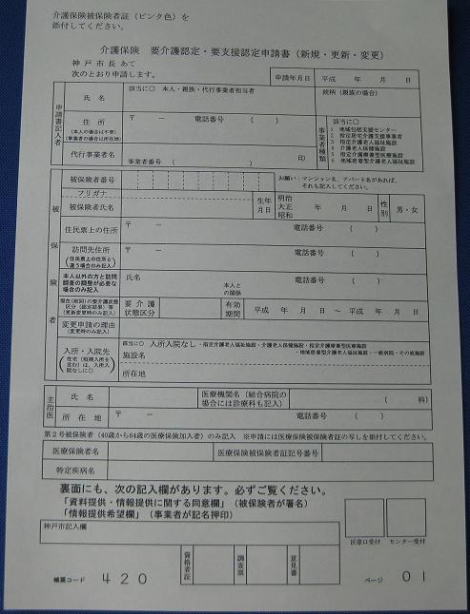

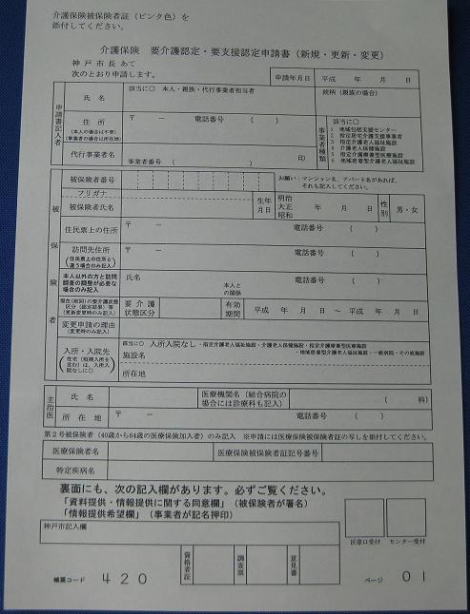

以下に、私が過去に取り扱った神戸市の具体例を示します。

↑上が表面で、↓下が裏面です。

上に写真で示している「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」を 提出すると原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)から、連絡があり、 約2週間以内に訪問があります。

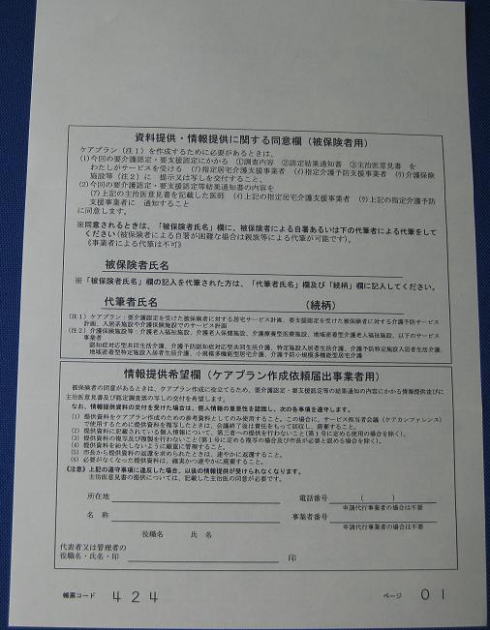

ただし、訪問調査員(認定調査員)から最初の連絡をもらうときに、 考慮して欲しい内容などがあれば、

具体的に言えば、

・朝に訪問して欲しい、あるいは、時間指定で午後7時〜午後8時の間に訪問して欲しい。

・足腰が悪いので、電話に出るのに時間がかかるが、何回もベルがなった状態で待っててほしい。

・耳が聞こえにくいので、電話ではなく、FAXで連絡して欲しい。

・耳が聞こえにくいので、手話通訳ができる人をよこしてほしい。

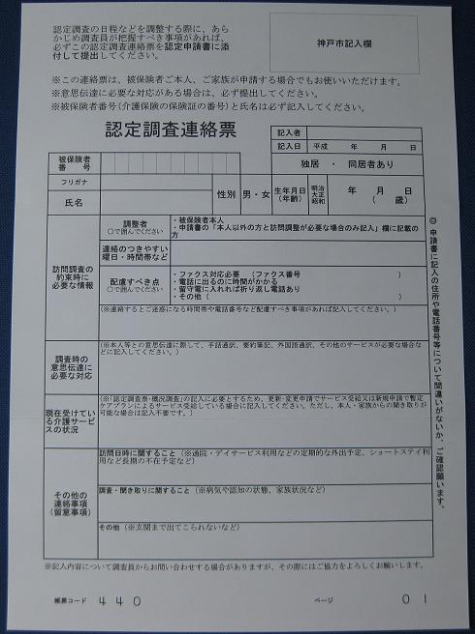

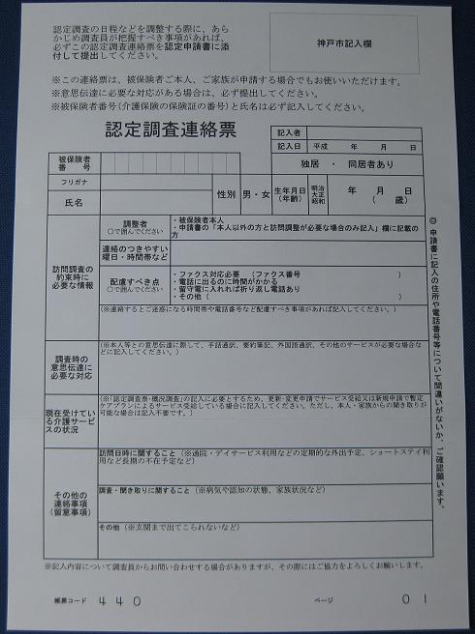

などという個別の要望があれば、次の「認定調査連絡票」↓も、

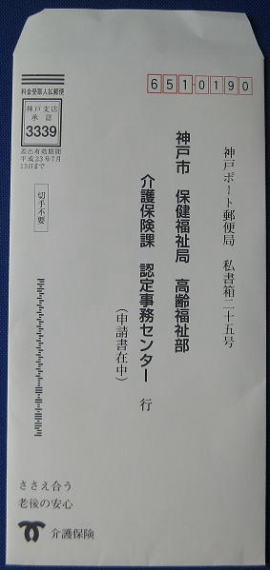

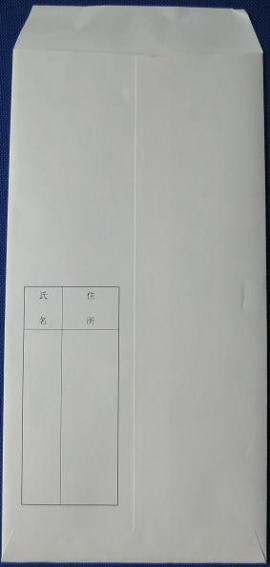

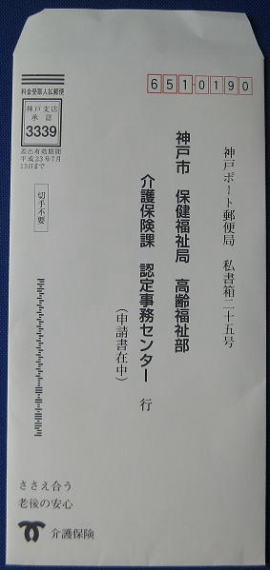

最初の「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」と 一緒に提出して下さい。 以上の書類は、市区町村の窓口に直接、出してもいいですし、 申請書をもらうときについてくる次の封筒に入れて郵送しても、 一切お金はかかりません。

↓↓↓↓↓↓↓左側がもらった封筒の表側で右側がもらった封筒の裏側となります。↓↓↓↓↓↓↓

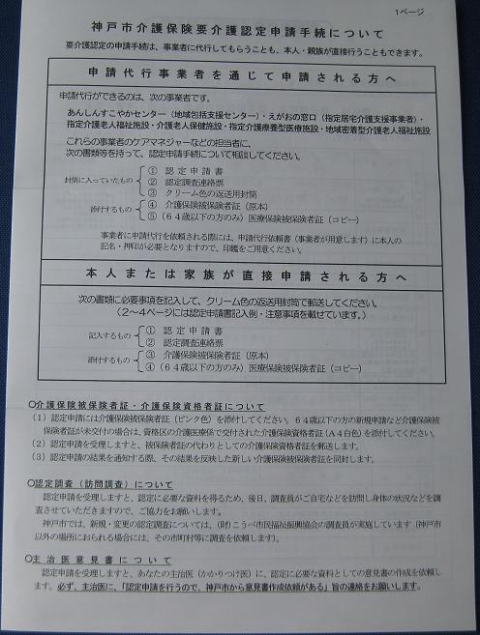

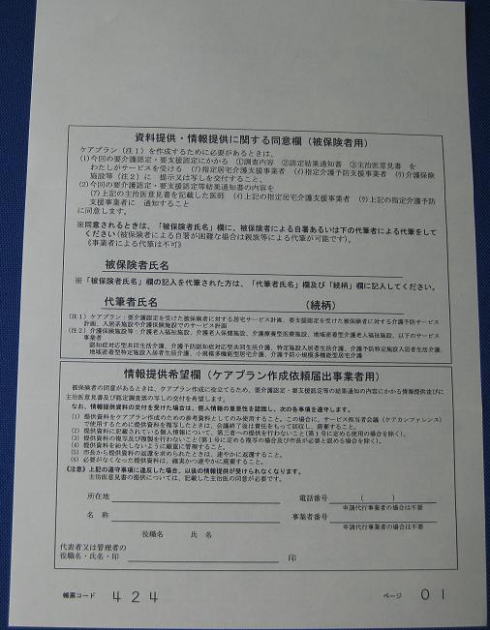

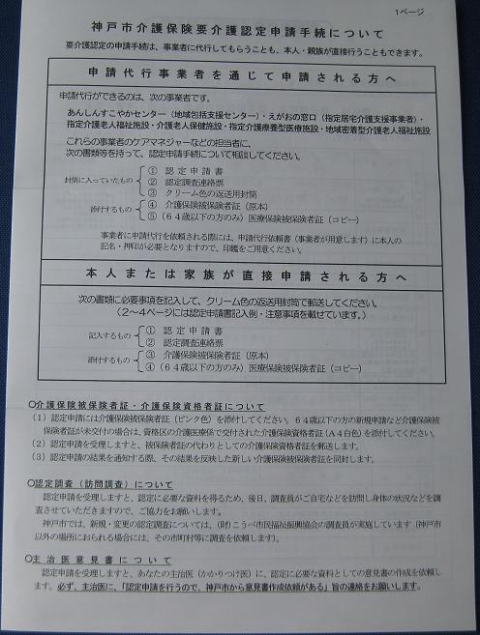

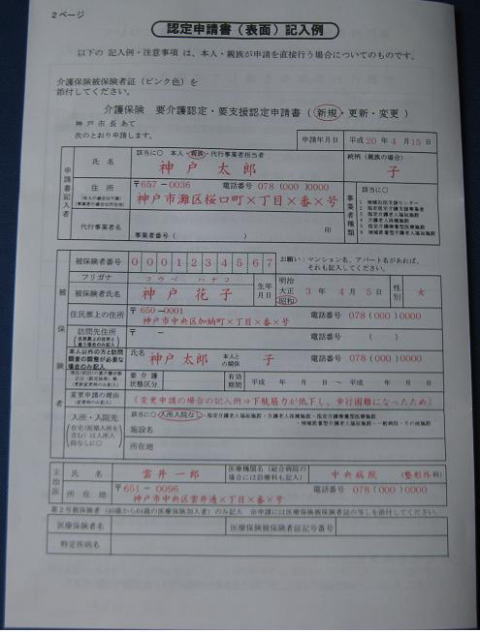

また、「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」の用紙の書き方が わかりにくい人には、書き方などについてのわかりやすい記入例も、 申請書をもらうときに渡されます。 以下の書類となります。

記入例1ページ目↓

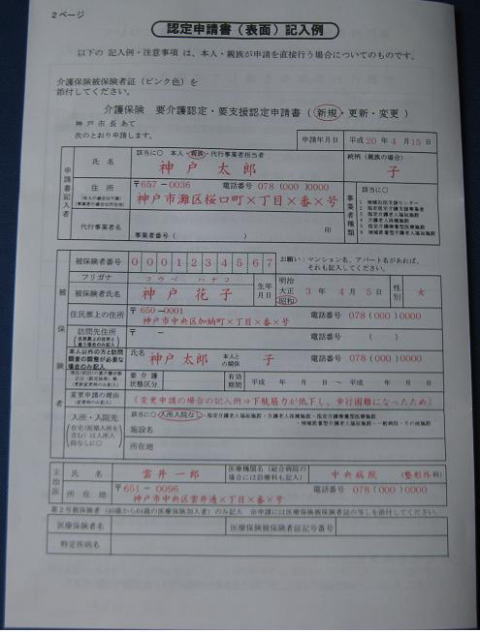

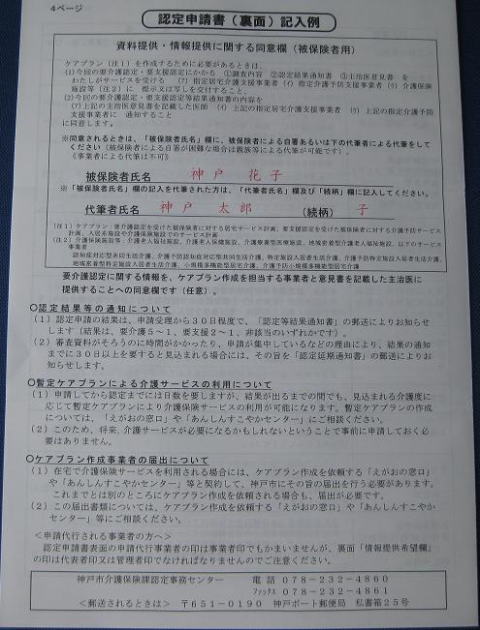

記入例2ページ目↓

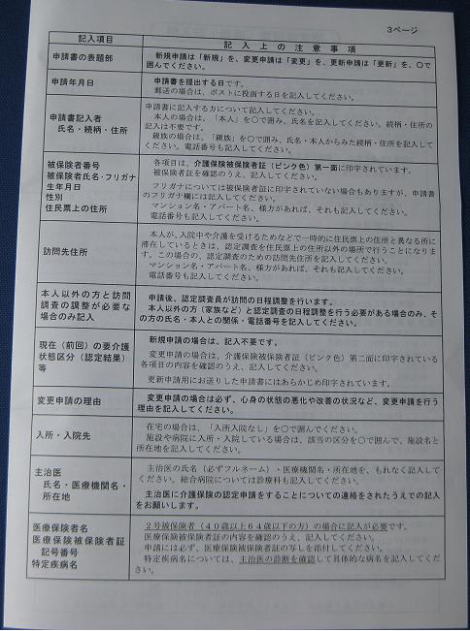

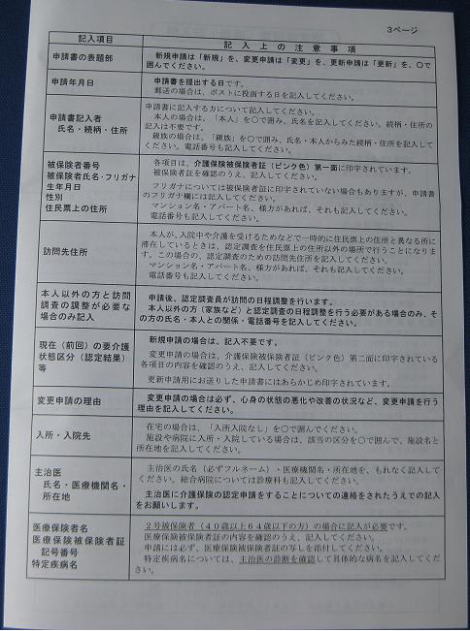

記入例3ページ目↓

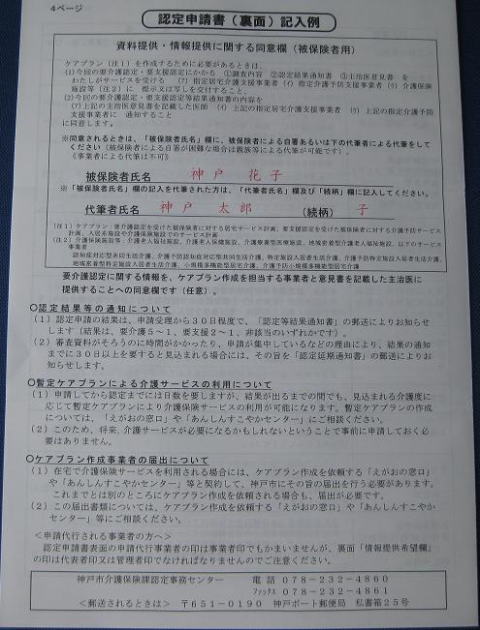

記入例4ページ目↓

という4ページ分あります。 基本的には、申請に関しては、本人か親族の方が行って下さい。 申請がむずかしい、あるいは面倒くさいという人は、 申請代行をできる人に頼むこともできます。

以下申請代行できる方のまとめです。

1.居宅介護支援事業者

2.地域包括支援センター

3.介護保険施設

4.地域密着型介護老人福祉施設

5.社会保険労務士

6.成年後見人

7.生活支援員

8.民生委員

9.家族

10.TKGB社会保険労務士事務所

よく勘違いされる人がいるのですが、 訪問介護事業者つまりヘルパー事業所は代行申請はできません。

ただし、他人に頼むということは、報酬費用(お金)がかかります。 できれば、本人か親族の方が申請するようにして下さい。

私も神戸市内の申請代行も行っていますが、 メール相談だけならば、無料で行っていますので、メール相談がある方はご遠慮なくお問い合わせまでご連絡ください。

ワンポイントアドバイス

では、介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)を提出して、 無事、希望する区分の認定をもらうと、どのような利点(得すること)があるかを ご紹介します。

今現在の基準によると、

要支援1→4,970単位(約49,700円)

要支援2→10,400単位(約104,000円)

要介護1→16,580単位(約165,800円)

要介護2→19,480単位(約194,800円)

要介護3→26,750単位(約267,500円)

要介護4→30,600単位(約306,000円)

要介護5→35,830単位(約358,300円)

までを限度額として支給してもらえます。 本人負担は1割負担です。

たとえば、1番多額の費用がかかる要介護5の認定をもらった人が、

一か月の限度額一杯358,300円分のサービスをうけたとしたら、

一年間では、 約358,300円×12ヶ月=4,299,600円分のサービスを受けるのですが、

本人の負担は、その1割の年額では約429,960円の負担ですみます。

月額換算では、約35,830円の負担で済むことになります。

もし、介護保険の制度を使わずに、お手伝いさんやその他の施設サービスなどを 無保険の実費で払うとしたら、約429万9,600円をそのまま全額払うのですから、 違いは大きいです。

しかし、限度額を超える分は実費となります。

私が過去に担当させていただいたある方などは、要介護3の区分でしたが、

実際には、約32万円分のサービスを受けたときには、

その人が払ったお金は 要介護3の区分ならば、

約267,500円までは1割負担の 約26,750円で済みますが、約267,500円を超えた分、

つまり 約320,000円−約267,500円=約52,500円分は 全額実費払いとなりますので、

1割負担の約26750円+全額実費の約52,500円=約79,250円を 払うことになります。

以上で、介護認定の申請の効力についての簡単なイメージを わかっていただけたのではないかと思います。

続きの→3.介護認定の流れとは?を見てみる。

サービスの利用が必要な方は、居住地の各市区町村窓口に 「要介護・要支援認定申請書」を提出してください。

以下に、私が過去に取り扱った神戸市の具体例を示します。

↑上が表面で、↓下が裏面です。

上に写真で示している「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」を 提出すると原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)から、連絡があり、 約2週間以内に訪問があります。

ただし、訪問調査員(認定調査員)から最初の連絡をもらうときに、 考慮して欲しい内容などがあれば、

具体的に言えば、

・朝に訪問して欲しい、あるいは、時間指定で午後7時〜午後8時の間に訪問して欲しい。

・足腰が悪いので、電話に出るのに時間がかかるが、何回もベルがなった状態で待っててほしい。

・耳が聞こえにくいので、電話ではなく、FAXで連絡して欲しい。

・耳が聞こえにくいので、手話通訳ができる人をよこしてほしい。

などという個別の要望があれば、次の「認定調査連絡票」↓も、

最初の「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」と 一緒に提出して下さい。 以上の書類は、市区町村の窓口に直接、出してもいいですし、 申請書をもらうときについてくる次の封筒に入れて郵送しても、 一切お金はかかりません。

↓↓↓↓↓↓↓左側がもらった封筒の表側で右側がもらった封筒の裏側となります。↓↓↓↓↓↓↓

また、「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)」の用紙の書き方が わかりにくい人には、書き方などについてのわかりやすい記入例も、 申請書をもらうときに渡されます。 以下の書類となります。

記入例1ページ目↓

記入例2ページ目↓

記入例3ページ目↓

記入例4ページ目↓

という4ページ分あります。 基本的には、申請に関しては、本人か親族の方が行って下さい。 申請がむずかしい、あるいは面倒くさいという人は、 申請代行をできる人に頼むこともできます。

以下申請代行できる方のまとめです。

1.居宅介護支援事業者

2.地域包括支援センター

3.介護保険施設

4.地域密着型介護老人福祉施設

5.社会保険労務士

6.成年後見人

7.生活支援員

8.民生委員

9.家族

10.TKGB社会保険労務士事務所

よく勘違いされる人がいるのですが、 訪問介護事業者つまりヘルパー事業所は代行申請はできません。

ただし、他人に頼むということは、報酬費用(お金)がかかります。 できれば、本人か親族の方が申請するようにして下さい。

私も神戸市内の申請代行も行っていますが、 メール相談だけならば、無料で行っていますので、メール相談がある方はご遠慮なくお問い合わせまでご連絡ください。

ワンポイントアドバイス

では、介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)を提出して、 無事、希望する区分の認定をもらうと、どのような利点(得すること)があるかを ご紹介します。

今現在の基準によると、

要支援1→4,970単位(約49,700円)

要支援2→10,400単位(約104,000円)

要介護1→16,580単位(約165,800円)

要介護2→19,480単位(約194,800円)

要介護3→26,750単位(約267,500円)

要介護4→30,600単位(約306,000円)

要介護5→35,830単位(約358,300円)

までを限度額として支給してもらえます。 本人負担は1割負担です。

たとえば、1番多額の費用がかかる要介護5の認定をもらった人が、

一か月の限度額一杯358,300円分のサービスをうけたとしたら、

一年間では、 約358,300円×12ヶ月=4,299,600円分のサービスを受けるのですが、

本人の負担は、その1割の年額では約429,960円の負担ですみます。

月額換算では、約35,830円の負担で済むことになります。

もし、介護保険の制度を使わずに、お手伝いさんやその他の施設サービスなどを 無保険の実費で払うとしたら、約429万9,600円をそのまま全額払うのですから、 違いは大きいです。

しかし、限度額を超える分は実費となります。

私が過去に担当させていただいたある方などは、要介護3の区分でしたが、

実際には、約32万円分のサービスを受けたときには、

その人が払ったお金は 要介護3の区分ならば、

約267,500円までは1割負担の 約26,750円で済みますが、約267,500円を超えた分、

つまり 約320,000円−約267,500円=約52,500円分は 全額実費払いとなりますので、

1割負担の約26750円+全額実費の約52,500円=約79,250円を 払うことになります。

以上で、介護認定の申請の効力についての簡単なイメージを わかっていただけたのではないかと思います。

続きの→3.介護認定の流れとは?を見てみる。

難聴者の介護保険

〒651-1131

兵庫県神戸市北区北五葉1-3-5

TEL 078-779-2259